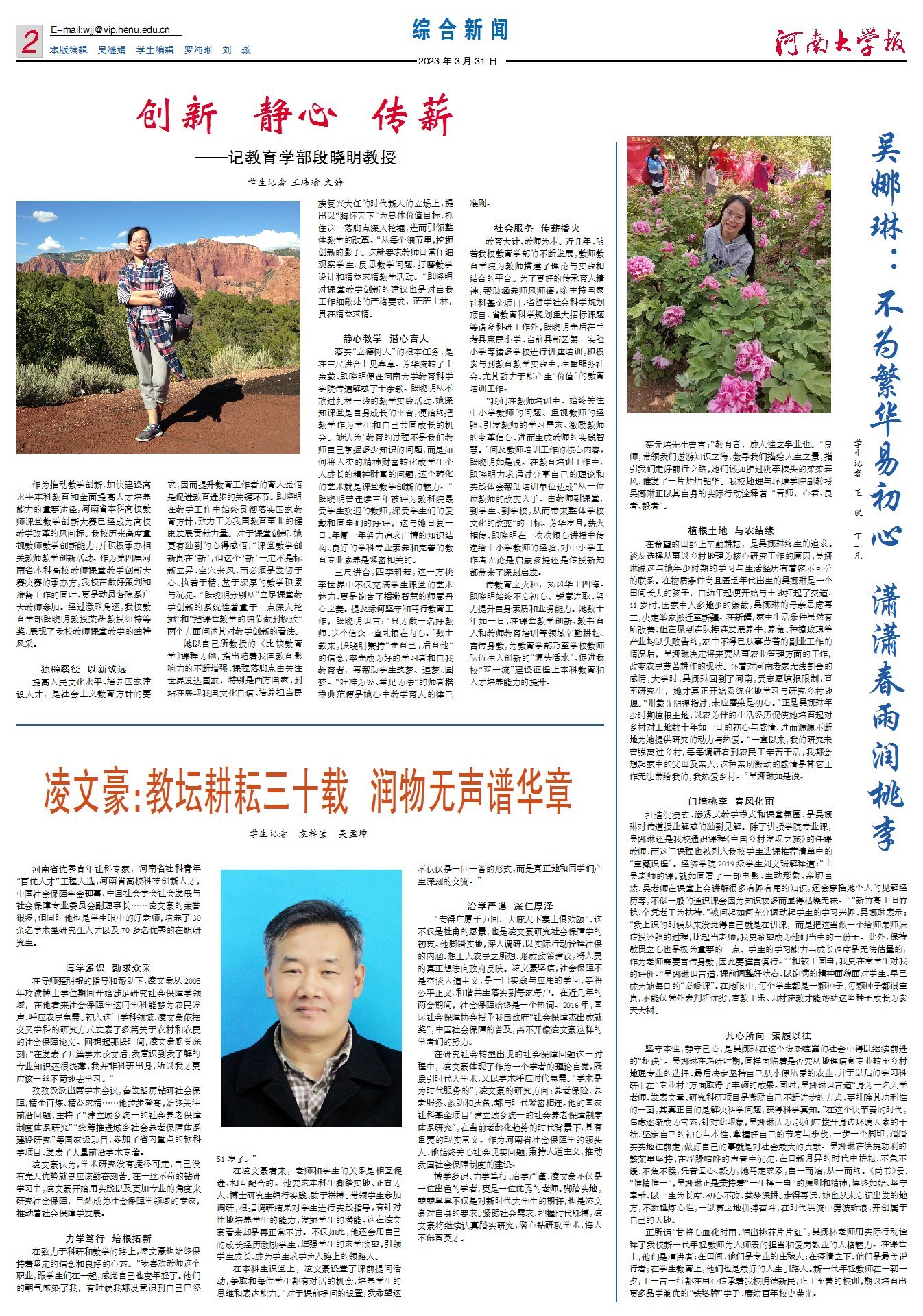

蔡元培先生曾言:“教育者,成人性之事业也。”良师,带领我们遨游知识之海,教导我们描绘人生之景,指引我们走好前行之路,她们诚如拂过桃李枝头的柔柔春风,催发了一片灼灼韶华。我校地理与环境学院副教授吴娜琳正以其自身的实际行动诠释着“吾师,心者、良者、毅者”。植根土地 与农结缘在希望的田野上辛勤耕耘,是吴娜琳终生的追求。谈及选择从事以乡村地理为核心研究工作的原因,吴娜琳说这与她年少时期的学习与生活经历有着密不可分的联系。在物质条件尚且匮乏年代出生的吴娜琳是一个田间长大的孩子,自幼年起便开始与土地打起了交道,11岁时,因家中人多地少的缘故,吴娜琳的母亲思虑再三,决定举家搬迁至新疆。在新疆,家中生活条件虽然有所改善,但在见到连队接连发展养牛、养兔、种植玫瑰等产业均以失败告终,家中不得已从事劳苦的副业工作的情况后,吴娜琳决定将来要从事农业管理方面的工作,改变农民劳苦耕作的现状。怀着对河南老家无法割舍的感情,大学时,吴娜琳回到了河南,受志愿填报限制,直至研究生,她才真正开始系统化地学习与研究乡村地理。“卅载光阴弹指过,未应磨染是初心。”正是吴娜琳年少时期植根土地,以农为伴的生活经历促使她培育起对乡村对土地数十年如一日的初心与感情,进而源源不断地为她提供研究的动力与热爱。“一直以来,我的研究未曾脱离过乡村,每每调研看到农民工辛苦干活,我都会想起家中的父母及亲人,这种亲切激动的感情是其它工作无法带给我的,我热爱乡村。”吴娜琳如是说。门墙桃李 春风化雨打造沉浸式、渗透式教学模式和课堂氛围,是吴娜琳对传道授业解惑的独到见解。除了讲授学院专业课,吴娜琳还是我校通识课程《中国乡村发现之旅》的任课教师,而这门课程也被列入我校学生选课推荐清单中的“宝藏课程”。经济学院2019级学生刘文瑞解释道:“上吴老师的课,就如同看了一部电影,生动形象,亲切自然,吴老师在课堂上会讲解很多有趣有用的知识,还会穿插她个人的见解经历等,不似一般的通识课会因为知识较多而显得枯燥无味。”“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持,”被问起如何充分调动起学生的学习兴趣,吴娜琳表示:“我上课的时候从来没觉得自己就是在讲课,而是把这当做一个给师弟师妹传授经验的过程,比起当老师,我更希望成为他们当中的一份子。此外,保持敬畏之心也是极为重要的一点,学生的学习能力与成长速度是无法估量的,作为老师需要言传身教,因此要谨言慎行。”“相较于同事,我更在意学生对我的评价。”吴娜琳坦言道,课前调整好状态,以饱满的精神面貌面对学生,早已成为她每日的“必修课”。在她眼中,每个学生都是一颗种子,每颗种子都很宝贵,不能仅凭外表判断优劣,寓教于乐、因材施教才能帮助这些种子成长为参天大树。凡心所向 素履以往坚守本性,静守己心,是吴娜琳在这个纷杂喧嚣的社会中得以继续前进的“秘诀”。吴娜琳在考研时期,同样面临着是否要从地理信息专业转至乡村地理专业的选择,最后决定坚持自己从小便热爱的农业,并于以后的学习科研中在“专业村”方面取得了丰硕的成果。同时,吴娜琳坦言道“身为一名大学老师,发表文章、研究科研项目是激励自己不断进步的方式,要排除其功利性的一面,其真正目的是解决科学问题,获得科学真知。”在这个快节奏的时代,焦虑逐渐成为常态,针对此现象,吴娜琳认为,我们应拨开身边环境因素的干扰,坚定自己的初心与本性,掌握好自己的节奏与步伐,一步一个脚印,踏踏实实地往前走,做好自己的事就是对社会最大的贡献。吴娜琳在快捷功利的繁荣里坚持,在浮躁喧哗的声音中沉淀,在日新月异的时代中耕耘,不急不缓,不焦不躁,凭着恒心、毅力,她笃定求索,自一而始,从一而终。《尚书》云:“惟精惟一”,吴娜琳正是秉持着“一生择一事”的原则和精神,慎终如始、坚守奉献,以一生为长度,初心不改、载梦深耕。走得再远,她也从未忘记出发的地方,不断锤炼心性,一以贯之地拼搏奋斗,在时代洪流中劈波斩浪,开创属于自己的天地。

正所谓“甘将心血化时雨,润出桃花片片红”,吴娜林老师用实际行动诠释了我校新一代年轻教师为人师表的担当和爱岗敬业的人格魅力。在课堂上,他们是演讲者;在田间,他们是专业的庄稼人;在疫情之下,他们是最美逆行者;在学生教育上,他们也是最好的人生引路人。新一代年轻教师在一朝一夕,于一言一行都在用心传承着我校明德新民,止于至善的校训,期以培育出更多品学兼优的“铁塔牌”学子,赓续百年校史荣光。